最新号のご紹介

敬称略、肩書きは掲載当時のものです。

令和7年5月発行:第137号

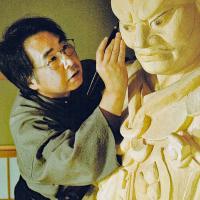

「自我を消す」仏師の境地

「発願」に応え仏様を「迎える」

今村九十九(大仏師)

昔ながらの徒弟制度が残る最後の時代に中学卒業と同時に仏師の道に入り、師匠からは仏師としての心構えをはじめ、生き方の全てを学びました。

仏師は、単に伝統技術を受け継ぐだけの職人であってはなりません。僧侶と同じように、人々の祈りを受け止め、仏の世界を形にするという、極めて宗教的な役割を担う存在であるべきです。師匠の言葉を通して、「仏像を彫る」とは、技術や個性を誇示するのではなく、むしろ「自分」を消し去り、心を空にして仏様を想い、念じて、仏様がこの世に「顕れる」ための依り代となることだと理解しました。仏師の意識として、最初は仏像を「造る」という気持ちが強いですが、それが「顕す」へと変化して行き、最終的には仏様を工房に「迎える」という心境に至ることが理想です。仏師の仕事は単なる技術ではなく、「仏師行」であり「仏師道」であると思って、日々を生きています。

バックナンバー

一面を飾った方々。

敬称略、肩書きは掲載当時のものです。

21号~40号

-

第40号

松平實胤

(犬山寂光院山主)今住んでいるここを浄土にする

-

第39号

西園寺昌美

(白光真宏会会長)「世界人類が平和でありますように」

-

第38号

西田多戈止

(一燈園当番)「無」の思想を説き続けた天香さん

-

第37号

中村璋八

(文学博士)「欲ばらない」ことを宝とせよ

-

第36号

岩坪眞弘

(八浄寺住職)七福神霊場は「海を渡るロマン」から

-

第35号

幡井 勉

(医学博士)いかにして健康を守るか…を中心に

-

第34号

田邊妙英

(常楽庵庵主)托鉢は三輪空寂を最上とする

-

第33号

森田俊一

(日本マタニティ・ヨーガ協会代表)赤ちゃんは自然の摂理に守られている

-

第32号

中川博志

(インド音楽家)海外で「インド音楽と声明の邂逅」を公演

-

第31号

安田暎胤

(法相宗大本山薬師寺管主)物で栄えて、心で滅ばぬように

-

第30号

森谷洋至

(写真家)『禅ー求道者』を語る

-

第29号

藤田光寛

(高野山大学教授)「戒」は自発的に守るべき行いの規則

-

第28号

古坂紘一

(大阪教育大学名誉教授)ヨーガの実践は止観の行

-

第27号

昇幹夫

(日本笑い学会副会長)まずは作り笑いでもいい、にっこりと

-

第26号

板橋興宗

(御誕生寺住職・大本山總持寺前貫首)今、息をしていることを見つめなさい

-

第25号

田口ランディ

(作家)死んだら、私、どこへ行くんだろう

-

第24号

倉本英雄

(香川ヨーガ道友会会長)YIE「教育にヨーガを」

-

第23号

奈良康明

(駒澤大学総長)ヨーガは宇宙のリズムに体を合わせること

-

第22号

ビーマ・バット

(インド・ニューデリーホーリーファミリーホスピタル・アーユルヴェーダ部長)アーユルヴェーダは健康になる生命科学

-

第21号

江里康慧

(大仏師・平安佛所主宰)木の中にすでに仏はおわします